고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

<이탈과 변이의 미술 - 1980년대 민중미술의 역사>

서유리 지음 / 소명출판 / 2022

책소개

불의한 시대에 미술관 밖으로 탈출하여 연약한 타자인 우리 자신을 향해 변이해 나갔던 한국 미술의 역사를 추적했다. 서양의 어떤 미술의 역사에서도 쉽게 볼 수 없는 전대미문의 아방가르드가 1980년대의 민중미술이다. 민중미술은, 통치와 자본이 규율한 주체성과 장소성에서 벗어나 미술가가 시민 대중과 함께 세계를 바꾸어낼 힘을 만들어간, 이탈과 변이의 미술이었다.

이 책은 다층적인 시점으로 민중미술의 역사를 재구성했다. 한국 사회의 격동의 시기였던 1980년대 초, 미술장의 구조가 재편되고 ‘현실과 발언’, 신학철, ‘임술년’ 등의 전위적 작가들이 극적으로 회화사적 전환을 이루어내면서 변화가 시작되었다. 전시장 안의 혁신에 이어서, 미술의 새로운 존재방식이 밖에서 실험되었다.

광주 ‘자유미술인회’가 같이한 시민미술학교의 검은 판화는 자율적인 표현과 탈계층적 만남의 순간을 매개했다. ‘두렁’이 창안한 걸개그림은 집회의 수행성과 결합하여 닫힌 주체성의 변이를 추동하고 사람들을 연결시켰다. 도처에서 여러 갈래의 만남을 기획하고 실현했던 미술가들의 활동은 1987년을 고비로 폭발적으로 확산되었다.

이 책은 전시장 미술과 현장 미술의 두 갈래로 나누어 미술운동의 역사를 성찰하면서, 전시장 미술의 도전적인 시도와 현장 미술의 역동적인 활동을 교차시켜 살펴보았다. 미술가와 대중의 공동체적 미술활동이라는 특이점에 집중하고, 1980년부터 1990년대 전반까지 기원, 발전, 전환, 쇠퇴의 역사적 내러티브를 재구성하여 민중미술의 역사를 흥미롭게 따라갈 수 있도록 했다. 230여 개의 작품과 현장 이미지가 미술운동의 다양한 양상들을 풍부하게 보여준다.

목차

서론

치안을 넘어선 정치의 시도-헤테로토피아의 창출

현장미술 중심의 역사 서술

미술장의 구조변동과 미술운동

제1장 : 미술장의 재편과 ‘신형상회화’의 등장

1. 《그랑팔레전》과 모더니즘의 위기

2. 의도된 전환 - 『계간 미술』, 민간자본 공모전의 등장, 김윤수의 평론

1) 반추상 담론의 등장 - 김윤수의 「한국 추상미술의 반성」

2) 민간자본에 의한 미술장의 구조 변동 - 『계간 미술』, 언론사 공모전, 미술시장의 형성과 화랑의 증가

3) ‘새로운 형상성’ - 동아미술제와 중앙미술대전, 하이퍼리얼리즘의 유행

3. 현실과 발언, 신학철, 임술년 - 1983년까지의 새로운 시도들

1) 현실과 발언의 등장 - 대중매체와 콜라주

2) 현실과 발언의 안착 - 『계간미술』과 서울미술관

3) 신학철 - 포토몽타주, 하이퍼리얼리즘, 반역사

4) 임술년 - 하이퍼리얼리즘과 현실의 만남, 서글픈 소외, 폭력적 자본, 쓸쓸한 노동

제2장 : 미술관 밖의 미술, 이탈과 변이의 미술 - 판화와 걸개그림의 등장

1. 검은미디어, 감각의 공동체 - 판화의 등장과 시민미술학교의 시작

1) 판화의 선택, 1980년대 판화붐의 기원 - 1970년대 후반 1980년대 초반의 출판물

2) 시민미술학교 - 타자와의 만남의 매개로서의 판화

3) 판화학교의 확산 - 노동자 야학과 대학의 판화교실

4) 《민중시대의 판화전》 - 미술의 민주화

2. 장소의 이탈과 주체의 변이 - 걸개그림의 등장

1) 수행성과 그림의 결합 - 미술집단 ‘두렁’의 벽화와 탱화

2) 실내집회에서의 그림들 - 헤테로토피아의 생성과 미술의 변이

3) 굿그림 - 1985년의 실내집회의 그림들

제3장 : 판의 열림과 전선의 형성 - 1984~85년의 새로운 기획전들과 민미협의 결성

1. 판의 열림과 운동으로의 전환 - 《삶의 미술전》, 《시대정신전》, 《해방40년 역사전》

1) 서로 다른 흐름의 만남 - 《삶의 미술전》

2) 출판을 통한 네트워킹, ‘시대’의 문제화 - 《시대정신전》

3) 대학 광장 전시의 시작, 민중미술의 부상과 쟁점화 - 《해방 40년 역사전》

2. 전선의 형성과 자율적 제도의 설립 - 서울미술공동체, 《20대의 힘전》, 민족미술협의회의 결성

1) 미술의 남대문시장을 열다 - 서울미술공동체의 《을축년 미술대동잔치》

2) 형성되는 전선, 시민적 제도의 설립 - 《1985년 한국미술 20대의 힘전》, 민족미술협의회의 결성, 『민중미술』의 발행

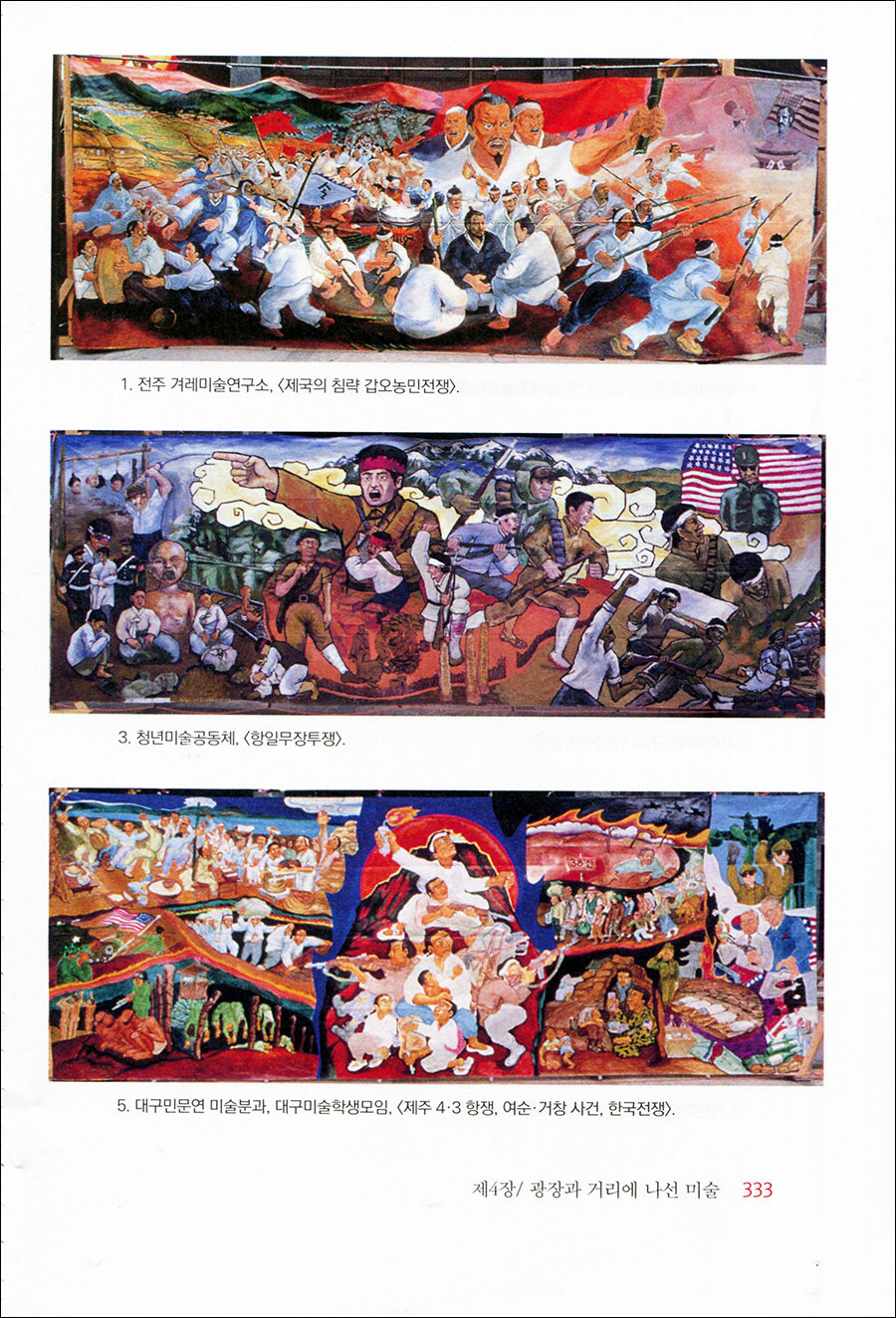

제4장 : 광장과 거리에 나선 미술 - 1986-89년의 걸개그림과 벽화

1. 그림, 광장과 거리에 나서다 - 1986년의 벽화와 1987년 광장의 걸개그림들

1) 1986년 실내 집회의 걸개그림과 벽화의 도전

2) 1987년, 광장과 거리의 걸개그림

2. 이탈하는 노동자 - 노동집회의 걸개그림, 역사의 주인공을 그려내다

3. 변이하는 대학생 - 성조기를 찢고 통일을 말하다

1) 자아의 사회적 확장 - 대학의 벽화와 걸개그림

2) 분단의 경계를 넘어서다 - 1988~89년의 대학 걸개그림과 〈민족해방운동사〉

제5장 : 확산되는 민중미술 - 민미협의 분화, 민미련과 지역미술단체, 여성주의 미술, 해외 전시

1. 민족미술협의회의 활동 - 전시장 미술과 현장 미술의 공존과 분화

1) 그림마당 민의 전시들, 《반고문전》과 《통일전》 외 - 정치적 비판과 통일의 지향

2) 노선의 대립과 분화 - 전시장 미술에서 현장 미술로, 민족민중미술운동전국연합의 결성

3) 민미협의 현장미술 집단 - 엉겅퀴와 활화산

2. 지역미술단체의 설립과 민중미술의 확산 - 광주, 부산, 대구, 경기의 미술단체들과 민미련

1) 광주의 시각매체연구소와 광주전남미술인공동체, 《5월미술전》

2) 부산, 대구의 미술운동 단체 - 낙동강, 부산미술운동연구소, 우리문화연구회

3) 경기지역 미술단체들 - 안양 우리그림, 인천 민미협, 수문연 나눔, 《노동의 햇볕전》

3. 여성주의 미술과 해외 민중미술전

1) 여성주의 미술과 여성노동미술의 등장 - 《여성과 현실전》

2) 해외의 민중미술전 - 일본, 캐나다, 미국

제6장 : 거리와 광장에서 전시장과 미술시장으로

1. 1990년대의 현장미술 - 80년대의 부정과 90년대로의 전환

1) 노동미술의 전환과 장르화

2) 1991년, 다시 거리와 광장의 미술

3) 통치를 넘어, 통치에 의해 - 서울민미련의 통일미술과 구속, 민미련의 해체

2. 전시장 미술로 - 미술시장의 확대와 국가의 흡수

1) 생계의 문제와 미술가적 정체성

2) 미술시장에서의 성공과 국립미술관에서의 전시

결론

민중미술의 역사 - 이탈과 변이의 미술을 추적하기

민중미술의 성과와 의의

타자를 향한 미술, 역사로 기억하기

저자 서유리 소개

한국의 20세기 미술의 역사를 연구하면서 대중매체의 시각문화를 탐색해왔다. 서울대학교 국사학과를 졸업하고 같은 학교의 고고미술사학과에서 석사와 박사학위를 받았다. 잡지의 표지를 통해 이미지의 일상적 삶을 연구하고 『시대의 얼굴: 잡지 표지로 보는 근대』(2016)를 썼다. 한국 사회와 미술의 존재 방식을 변화시킨 1980년대 미술운동에 관심을 갖고 연구해 왔다. 2016년에 김복진 미술이론상을 받았다. 영남대, 광운대, 서울대 등에서 강의해 왔고, 한국근현대미술사학회의 학술이사로 있으며, 서울대학교 인문학연구원의 책임연구원으로 공부하고 있다. 논문으로는 「전위의식과 한국의 미술운동」, 「딱지본 소설책의 표지 디자인 연구」, 「한국 근대의 기하학적 추상 디자인과 추상미술 담론」, 「1980년대의 걸개그림 연구: 수행성, 장소, 주체의 변이」 등이 있고, 공저로는 『시대의 눈』, 『한국미술 1900-2020』, 『Interpreting Modernism in Korean Art: Fluidity and Fragmentation』 등이 있다.

전승일 감독 "89년 국가보안법 위반사건" 재심청구 언론보도

전승일 감독 "89년 국가보안법 위반사건" 재심청구 언론보도

[단독]“길거리서 구타, 위법 구금”···항고심도 ‘국보법 위반’ 전승일 재심 사유 인정 (경향신문/2025.04.06) [단독]“길거리서 구타, 위법 구금”···항고심도 ‘국보법 위반’ 전승일 재심

www.iloveautomata.com

전승일 감독 89년 국가보안법 사건 재심청구 기자회견 (2024.06.10)

[뉴스아트] 전승일 감독, 내가 왜 국가보안법 위반이야?

뉴스아트 이명신 기자 | 6월 항쟁 37주년이 되는 지난 10일, 전승일 감독이 자신의 국가보안법 위반 판결에 대하여 재심개시청구를 했다. 전 감독은 1989년 '민족해방운동사' 걸개그림을 제작했다

www.news-art.co.kr

[공익인권변론센터][성명] 대형 걸개그림 '민족해방운동사’의 제작자이자 '민주화운동관련자'

민주주의와 인권 증진을 위하여 설립한 진보적 법률가 단체입니다

www.minbyun.or.kr

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] <가나아트> 통권10호 (1989년 11.12월호)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] <가나아트> 통권10호 (1989년 11.12월호)

격월간 미술잡지 통권10호(1989년 11.12월호) 기획특집 ① 전개과정: 80년대 한국사회의 변동과 미술운동 (심광현)② 소집단운동: 시대와 역사현실을 함께 호흡하는 집단창작 (최석태)③ 현실주의미

www.iloveautomata.com

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "민중미술 15년"전(국립현대미술관/1994)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "민중미술 15년"전(국립현대미술관/1994)

민중미술 15년 : 1980~1994 (국립현대미술관) 국립현대미술관구매 종류 MMCA 가족(7만원), MMCA 가족+(10만원) 구매 방법 서울관 안내데스크에서 현장 결제 등록 방법 서울관 안내데스크에서 '멤버십 선

www.iloveautomata.com

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] <우리시대 우리미술>(이태호 지음/풀빛/1991)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] <우리시대 우리미술>(이태호 지음/풀빛/1991)

우리시대 우리미술이태호 미술평론집1991 / 풀빛 "걸개그림 사건"재판정에 보낸 의견서 저자 소개 이태호 홍익대학교 미술대학 회화과와 동 대학교 대학원 미학·미술사학과를 졸업했다. 국립중

www.iloveautomata.com

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "고 성완경 교수 의견서" (1989.12)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "고 성완경 교수 의견서" (1989.12)

이적표현물 규정에 대한 소견서(1989년 12월) 인하대학교 사범대학미술과 부교수 성완경 "사상과 표현의 자유는 민주사회 시민의 기본 권리이자 민주사회 존립의 토대가 되는 중요한 근거입니다.

www.iloveautomata.com

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "민족해방운동사 이적성향 감정서" (1989.08/서울대공전술연구소)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "민족해방운동사 이적성향 감정서" (1989.08/서울대공전술연

전승일 감독 "89년 국가보안법 위반사건" 재심청구 언론보도 전승일 감독 "89년 국가보안법 위반사건" 재심청구 언론보도[단독]“길거리서 구타, 위법 구금”···항고심도 ‘국보법 위반’ 전승

www.iloveautomata.com

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "역사비평 계간 5호" (1989년 여름/역사문제연구소)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] "역사비평 계간 5호" (1989년 여름/역사문제연구소)

전승일 감독 "89년 국가보안법 사건" 재심청구 언론보도 & 아카이브 전승일 감독 "89년 국가보안법 위반사건" 재심청구 언론보도 & 아카이브전승일 감독 프로필 전승일 대표감독 소개2025년 업데이

www.iloveautomata.com

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] <가나아트> 통권10호 (1989년 11.12월호)

[걸개그림 민족해방운동사 아카이브] <가나아트> 통권10호 (1989년 11.12월호)

격월간 미술잡지 통권10호(1989년 11.12월호) 기획특집 ① 전개과정: 80년대 한국사회의 변동과 미술운동 (심광현)② 소집단운동: 시대와 역사현실을 함께 호흡하는 집단창작 (최석태)③ 현실주의미

www.iloveautomata.com

전승일 감독 '민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회' 심사자료 (2006년/국가기록원)

전승일 '민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회' 심사자료 (2006년)

걸개그림은 우리나라 전통미술의 형식을 현대적으로 계승하고, 민중적인 역사관에 기초하여 우리나라 근현대사를 형상화한 민족미술 작품이다. 전승일이 추구한 민족미술운동은 특히 노동계

www.iloveautomata.com

[국가보안법과 미술탄압 - 구속미술인 작품전 자료집] (1989.09.08/국가보안법 철폐와 구속미술인 석방을 위한 범미술인 공동대책위원회)

[국가보안법과 미술탄압 - 구속미술인 작품전 자료집] (1989.09.08/국가보안법 철폐와 구속미술인

예술표현의 자유 유린하는 국가보안법 철폐하라!고문수사 용공조작 안기부를 해체하라!구속미술인 신학철, 홍성담, 정하수, 차일환, 백은일, 이태구, 전승일, 신동옥을 즉각 석방하라! 장소: 그

www.iloveautomata.com